manager

Творения архитектора Модраха в Сухуме

Начало ХХ века в Сухуме отмечено многочисленными примерами строений в стиле модерн. Одним из архитекторов, работавших в этом стиле в столице был Модрах Андрей Васильевич, со дня рождения которого сегодня исполняется 156 лет. За два года пребывания в Абхазии он успел поработать на должности городского архитектора г. Сухум (1911 г.). А в 1912 году явился автором ряда проектов зданий, ныне украшающих нашу столицу. Все его строения передают настроение старого Сухума. Некоторые из них дошли до нашего времени в прекрасном состоянии. Ярким примером мастерства архитектора служит особняк председателя эллинского общества, купца Христофора Самуриди (ныне здание АбИГИ, ул. Аидгылара, 44, ГС №72).

зящная двухэтажная вилла с “чешуйчатым” куполом имеет богато орнаментированный декор. Следует отметить, что купольное завершение со шпилем присуще и другим строениям Модраха.А для жены Христофора Самуриди, попечительницы Сухумской церковно-приходской школы Анастасии Самуриди, Модрах также запроектировал дом на Лорис-Меликовской улице (ГС №137, ул. Лакоба, 33).Не менее известен особняк табачного магната, купца Стефана Стефаниди (ГС №189, пр. Аиааира,102) был на то время самым высоким домом в Сухуме. Стефаниди вместе с семьей занимал весь второй этаж, а на первом этаже располагались табачный магазин и аптека. По заказу дворянина Андрея Лакербай на Гейманской улице Модрахом было запроектировано великолепное трехэтажное здание с куполом (ГС №61, ул. Ардзинба, 34). Фасад украшают окна купола овальной формы, филенки, аттик, балконы, и другой интересный декор.Еще одно здание, автором которого является Модрах, было построено для купца Николая Метаксы на улице Инженерной (ГС №178, пр. Аиааира, 25). Это небольшой двухэтажный дом, на аттике которого указана дата строительства (1912 г.).На улице Чытанаа, 28 можно найти Дом председателя Сухумского общества караимов, купца Бабаджан И.С., с характерным шпилем, авторства Модраха (ГС №166).К сожалению, некоторые особняки Модраха со временем претерпели изменения, или не дошли до нас вовсе. Здание Товарищества Шапшал на ул. Конфедератов,41 (ГС №126) потерял изначальный облик из-за вмешательства в фасад.

Красивейший трехэтажный дом промышленника Демосфена Иоаниди на ул. Гейманской (ул. Марра), являлся ярким образцом стиля модерн. Но в 1960-х гг. было перестроено до неузнаваемости. Дом купца Ф. Кириакиди (ГС №64) на ул. Ардзинба 70а, был разрушен в 2014 году, а на его месте отстроено новое здание, хотя к тому времени находился в хорошем состоянии. Теперь его можно увидеть только на фотографиях.

Автор статьи: гГлавный специалист департамента охраны ИКН Лана Чхинджерия.

Источники: Анзор Агумаа. Старый Сухум. Архитектура на рубеже ХIХ-ХХ вв.

Архив Министерства культуры РА.

Сухумский Маяк

Сухумский маяк был привезен и установлен в 1861 году по заказу Департамента навигации военно-морского флота. Это был уже второй маяк, первый был установлен в 1851 году, однако, простоял не долго. Он был уничтожен во время русско-турецкой войны 1853-1856 гг. А новый маяк, существующий и по сей день, был изготовлен во Франции фирмой Эрнеста Гуэна «Ernest Goüin et compagnie». Маяк установлен на винтовых сваях. Постройка маяка заняла 150 рабочих дней. Высота маяка составляет около 37 метров а горизонт освещения составлял 24 км. Стальной маяк был окрашен в белый цвет, внутри него располагается винтовая лестница из 137 ступеней, которая ведет к фонарю, установленному в стеклянной кабине.

Во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. турецкие войска увезли фонарь маяка в качестве военного трофея, и в 1878 году фонарь был заменен на новый.

В 1879 году рядом с маяком было построено 2-этажное здание, в котором разместилась администрация маяка, а также проживал смотритель маяка со своей семьей.

Вокруг сухумского маяка есть множество легенд и воспоминаний местных жителей. По одной из них Владимир Маяковский взял себе псевдоним после посещения нашего маяка (Маяковский от слова «маяк»), который произвел на него большое впечатление. На самом же деле, Маяковский - это настоящая фамилия поэта. Тем не менее, легенда укоренилась и по сей день ее можно услышать от местных жителей. Правдой является другой факт, после посещения Сухума и маяка летом 1901 года и Владимир Маяковский написал детскую книжку «Это книжечка моя про моря и про маяк».

Сухумский маяк посещали многие известные люди, приезжавшие в Сухум, он был одной из достопримечательностей города, откуда открывался прекрасный вид на Новый Афон и Сухум с его окрестностями. В маяке даже велась «книга посетителей», в которой расписывались известные гости.

За свои 157 лет ежедневной службы маяк сильно состарился, но продолжает освещать морскую гладь, указывая путь судам. Маяк состоит в Государственном списке объектов историко-культурного наследия под №256

Источники:

1) Анзор Агумаа «Старый Сухум». Сухум, 2016

2) Флотские даты. Министерство обороны Российской Федерации. Архивировано 12 октября 2007 года.

3) Василий Прудыус. Маячной службе – 200 лет. Газета «Флаг Родины», № 101 (8 июня 2007). Проверено 9 сентября 2013.

Фото: Спутник-Томас Тхайцук; Архив Департамента охраны ИКН РА

Сухум. История формирования города

Современный Сухум с его домами, улицами, парками и скверами в мировом понимании является относительно молодым городом. Начав формироваться во второй половине 19 века, он достигает своего расцвета к началу 20 века.

Территория современного Сухума была привлекательная для мореплавателей, торговцев и завоевателей издревле, первый город был основан в 6 в. до н.э. древними греками и назывался Диоскуриада. Остатки этого древнего города до сих пор сохранились на дне Сухумской бухты. В те времена Диоскуриада была центром торговли. После упадка Диоскуриады во 2 в. н.э. древние римляне основали на ее месте город Себастополис и построили крепость.

На смену римской колонизации пришли турки, разрушив город в середине 15 века, в начале 18 века они построили крепость, а город стал зваться Сухум-Кале. В течение 19 века разрушения и восстановления города продолжались, город поочередно захватывался то русскими, то турецкими войсками. И лишь в 1866 после упразднения Абхазского княжества (1864 г.), Сухум-Кале становится Сухумом - административным центром Сухумского военного отдела Российской Империи. Отсюда и берет свое начало история современного города Сухум.

Так как в последнюю русско-турецкую войну (1877-78 гг.) абхазы поддержали турецкие войска, после победы русских абхазы были объявлены «виновным народом» и были вынуждены спасаться переселением. Абхазам было запрещено селиться на прибрежной территории Сухума вплоть до 1907 года. Таким образом начало истории нашей столицы начинается в отсутствие самих абхазов. Опустевшие территории города привлекли сюда людей со всего мира: немцев, греков, болгар, русских, эстонцев, армян, мегрелов, румын, персов, евреев, грузин. Тут тесно сплелись и мирно сосуществовали разные культуры, языки и конфессии.

В основе плана города Сухум лежит регулярная система улиц или Гипподамова система, названная в честь древнегреческого архитектора Гипподама Милетского, которому приписывают изобретение планировки города на основе геометрически правильной уличной сети в 5 в. до н.э. Так как древние города формировались хаотично по мере увеличения населения и роста города, заранее спланировать и организовать четкую систему улиц и кварталов было невозможно. Регулярная планировка была применена в Милете после разрушения его персами в еще 494 г. а затем и в других более поздних городах.

Как показало время регулярная система улиц, которая пришла на смену хаосу не всегда удобна в условиях современного города. Его однообразие надоедает человеку, благо в небольших городах, таких как Сухум, данная проблема возникает редко, чередование застроенных кварталов с парками, скверами, аллеями площадями способно разбавить скучную регулярность.

Если в древнегреческих городах с регулярной планировкой уделялось большое внимание общественным пространствам – площадям (агорам), театрам, гимнасиям. То в период активной урбанизации и увеличения количества машин в городах стали уделять большее внимание транспортным магистралям, а пешеходы оказались на втором плане. Но со второй половины 20 века начинается постепенное отвоевывание пространства у транспорта в пользу пешехода.

Когда застраивался Сухум, регулярная планировка в его основе оказалась провальной, не были учтены особенности рельефа местности, и со временем стало ясно, что это мешает росту и развитию города. Эти проблемы пришлось решать с привлечением больших финансов и передовых технологий городского благоустройства. Были укреплены набережные, обустроена ливневая канализация, мелкие водоотводы. В книге В.П. Пачулиа «Древняя, но вечно молодая Абхазия» (1991 г.) пишет, что в проекте города, разработанного архитектором Военковым, по которому и был построен центр города, планировалось вместо улиц прорыть каналы и создать на этой основе «Черноморскую Венецию».

Плачевная ситуация в городе постепенно улучшалась также за счет грамотной застройки, населившие город греки-предприниматели строили виллы, особняки, гостиницы с оглядкой на европейские тенденции, русская интеллигенция застраивала город приглашая архитекторов из столицы. Постепенно город обрастал общественными пространствами сформированными торговыми площадями, бульварами, набережными, скверами и парками. Благодаря качественной архитектуре город преображался. Главным стилем того периода был модерн, охватив весь мир за короткий промежуток времени, он добрался и до Сухума.

С приходом советской власти и обретением Сухумом статуса столицы Абхазской АССР начинается новый этап в истории города. Бюджет города значительно возрастает, начинается активная реконструкция города (заводы, фабрики), строятся железнодорожный и морской вокзалы. Северная часть города стала промышленной, тут появляются многочисленные заводы и фабрики. После окончания ВОВ, в которой население Абхазии приняло активное участие, началось бурное хозяйственное и культурное развитие Сухума. Строится Сухумская ГЭС, город получает новый водопровод в 1949 году, вводятся в эксплуатацию железнодорожные станции и вокзалы.

Если на рубеже 19 и 20 веков застройка города была низкой и средней этажности, то в советский период этажность резко возрастает, увеличивается ширина главных улиц города. Железная дорога отрезала часть Сухума и его окраин от моря. Высотные гостиницы построенные на берегу моря лишили смысла сформированную в конце 19 - начале 20 века малоэтажную застройку с видом на море на горе Хатхуа и Сухумской горе.

Сейчас все эти высокоэтажные здания выглядят чужеродно и не вписываются в исторический ландшафт города, но в те времена высокоэтажное строительство было показателем развития и состоятельности города. В.П. Пачулиа пишет: «Согласно генеральному плану к 2000 году с Сухуми будут снесены многие старые одноэтажные и двухэтажные дома. На их месте поднимут многоэтажные современные здания. В недалеком будущем Сухуми станет одним из красивейших городов и курортов Советского Союза». К тому моменту (1991 г.) в Сухуме проживало свыше 126 тыс. человек.

Ярче всего из советских архитектурных стилей в Сухуме проявил себя сталинский ампир, стройные колонны и кружево лепнины отлично вписались в нашу природу. Сухумский сталинский ампир весьма сдержан и элегантен. Зданий в стиле конструктивизм в Сухуме всего несколько.

В период войны 1992-93 гг. архитектура города Сухум сильно пострадала. Многие памятники архитектуры были уничтожены или частично разрушены. На сегодняшний день застройка города ведется хаотично, архитектура в подавляющем большинстве не отражает и не вписывается в исторически сложившуюся городскую среду. Причиной этому является отсутствие градостроительного плана, стратегий развития города, нормативных документов и контролирующих органов власти.

За последние четверть века, которые Абхазия находится в поствоенной изоляции, в градостроительном искусстве, архитектуре и урбанистке произошел большой прогресс.

Новый виток в развитии мирового градостроительного искусства пришелся на период активной застройки американских городов. Большинство городов колониальной Америки строились по примитивным планам начерченным рукой на листке бумаге людьми не компетентными в вопросах градостроительства. Именно тогда встала острая необходимость задуматься о грамотно спланированном городе. Благодаря активному всплеску градостроительства были рождены идеи «красивого города», «города-сада», «Лучезарного города», которые в последействии привели к формированию основ современных понятий градостроительства.

Большую роль в развитии общественных пространств в современных городах сыграла книга Джейн Джекобс «Смерть и жизнь больших американских городов» опубликованная в 1989 г. Во многом благодаря ее трудам произошел качественный сдвиг в понимании современного города и его устройства.

На сегодняшний день понятие «город» тесно сплетено с социологией, градостроительством, урбанисткой, политологией, туризмом, экологией, экономикой и т. д. И именно рассматривая проблемы в комплексе, изучая их и планируя стратегии на десятилетия вперед, можно строить современный город, удобный и комфортный для его жителей в первую очередь.

Источники:

А. Агумаа – «Старый Сухум»

Витольд Рыбчинский – «Городской конструктор»

Η. Ε. Роговин, В. Φ. Маркузон, С. И. Сахаров – «Всеобщая история архитектуры. Том 2»

Капков С.А. – «Развитие городских общественных пространств: социально-философские аспекты»

В.П. Пачулиа – «Древняя, но вечно молодая Абхазия»

Автор статьи – Чкотуа Мадина, архитектор, главный специалист Департамента по охране ИКН РА

Символизм в архитектуре аптеки Френкеля

Одноэтажное здание аптеки Д.А. Френкеля было построено в 1910 году на углу Лорис-Меликовской и Адмиралтейской улиц (ныне Лакоба, 30). Построено здание было по заказу табачного промышленника О.И. Бостанджогло, который жил в соседнем доме.

Так как здание было построено под функцию аптеки, весь декор фасада это отражает – его украшают бюсты выдающихся врачей древности Гиппократа (знаменитый древнегреческий целитель, врач и философ) и Асклепия (древнегреческий бог медицины). Хотелось бы обратить внимание, что на фасаде использован декоративный элемент - символ медицины. Но он отличается от привычного, вместо чаши со змеей, тут изображены две змеи, обвивающиеся вокруг горящего факела. Что означает это символ можно понять, вспомнив древнегреческую мифологию.

Посох Асклепия — распространённый медицинский символ. По легенде, древнегреческий бог медицины и врачевания Асклепий, шёл, опираясь на посох, во дворец критского царя Миноса, который позвал его воскресить умершего сына. По дороге посох обвила змея, и Асклепий убил её. Следом появилась вторая змея, с травой во рту, при помощи которой она воскресила первую змею. Асклепий нашёл эту траву и с её помощью стал воскрешать мёртвых. В то же время в античной медицине огонь рассматривался как исцеляющее средство, к которому врач обращался в крайнем случае, когда другие методы лечения не давали результата. Поэтому некоторых скульптурах и барельефах изображение посоха Асклепия сочетается с изображением горящего факела. Разные степени сближения обвитого змеёй посоха и горящего факела отражают тенденцию к слиянию обеих эмблем, особенно на римских изображениях, где змея обвивает горящий факел. Эту эмблему можно рассматривать как слияния двух методик лечения – с помощью фармакологии и безмедикоментозной.

Кроме бюстов врачей на замковом камне арочного окна главного фасада изображен бюст еще одного персонажа. Это мужская голова в шлеме с небольшими крыльями на нем, так изображался древнегреческий бог торговли Гермес. Его бюст изображен на фоне его жезла, который выглядит как крылатый посох с двумя обвивающимися змеями. Схожесть жезла Гермеса и Асклепия часто приводила к тому, что их путали и изображали по ошибке один в место другого или объединяли. На фасаде аптеки символ торговли изображен вполне небезосновательно. На этом же окне с двух сторон от бюста Гермеса изображены две розы. Розы имеют волнистые стебли с листьями и без шипов. Роза за многие века сменила множество мифопоэтических образов и символов: радость, тишина, любовь, гордость, мудрость, где-то роза символизировала смерть и считалась похоронным цветком. Встречаются противоположные значения образа розы: время и вечность; жизнь и смерть; плодородие и девственность и т.д. Вероятно, на фасаде аптеки две розы несут значение жизни и смерти, молодости и старости.

Здание аптеки относится к стилю модерн, которому цветочный орнамент свойственен. Например, на кровле здания вдоль левой части главного фасада красуется балюстрада, богато декорированная балясинами и барельефами с растительным орнаментом. Балюстрада разбита на несколько частей акротерами с причудливым цветочным медальонами. Входная дверь аптеки расположена по центральной оси здания, а сам фасад ассиметричен в декоре и окнах. Над деревянной входной дверью расположен козырек с кованным фронтоном в виде растительного кружева. А на самой двери красуется металлическая ручка с тонким цветочным узором.

Фасады выглядят строго и геометрично за счет выступающих вертикальных и горизонтальных декоративных элементов. Даже наличие большого количества разных по форме и размеру окон сохранен баланс и гармония.

На сегодняшний день здание служит жильем.

Источники:

1) А.Агумаа « Старый Сухум: Сухум на рубеже XIX-XX вв.»

2) http://bibliotekar.ru/421/65.htm

Санаторий Н. Н. Смецкого (агудзера)

Николай Николаевич Смецкой впервые посетил Абхазию со своей супругой Ольгой Юрьевной осенью 1889 года, остановилась чета у А.Н. Введенского на его знаменитой даче «Флора» (подробнее читайте в нашей публикации «Парк Синоп»). Под влиянием Введенского - большого любителя садоводства, Смецкой увлекся природой и был очарован местным климатом. У него возникла мысль «…приложить свои силы и средства к этой дикой, мощной по природным данным стране и способствовать приобщению ее к русской культуре».

Вскоре после своего приезда Н.Н. Смецкой начинает скупать земельные участки в городе. Это были так называемые «санитарные участки», которые отдавались горожанам для улучшения климата в городе, т.к. город Сухум в то время был сильно заболочен. В 1911 году Смецкой получает в Абхазии бессрочный паспорт.

Богатая природа и прекрасный климат являются главным богатством Абхазии, и это побудило Смецкого к строительству первого бальнеологического курорта здесь. К тому моменту уже была проделана большая работа в области акклиматизации субтропических культур такими людьми, как Н.Н. Раевский - основатель ботанического сада в Сухуме, А.Н. Введенский - полковник и садовод-любитель, и многими другими. Помимо этого, Смецкой был наслышан хорошими отзывами о климате страны, как о будущем климатобальнеологическом курорте, от самого профессора Остроумова и других ученых.

К 1902 году Смецким по проекту архитектора Владимира Александровича Попова был построен и торжественно открыт санаторий «Гульрипш-1» (белый корпус), который на сегодняшний день сильно разрушен. А в 1905 году в 3-х верстах от санатория «Гульрипш-1» был построен санаторий «Агудзера». О нем мы и поговорим подробнее.

Проект санатория принадлежит известному Сухумскому архитектору-инженеру Александру Васильевичу Синицыну. Известно, что аналогом архитектурного решения являлся санаторий Hohenhoffen в немецком курорте на Рейне. Двухэтажное здание санатория было рассчитано на 100 мест (в советское время на 200 коек) и имело 70 комнат. В отличие от санатория «Гульрипш-1» санаторий предназначался не для туберкулезных больных, а для людей «ищущих отдыха и круглогодичного климатолечения». Вокруг санатория был разбит декоративный парк в 33 десятины. Ботанический парк был заложен Смецким еще в 1895 году. Здесь были высажены различные хвойные породы, лиственные и субтропические деревья, эвкалипты, пальмы и другие вечнозеленые растения. Парк был открыт для всех проживавших. Помимо парка санаторий владел собственным пляжем из мелкой гальки и песка, обширным виноградником лечебного сорта «Шасла». В санатории имелось 5 крытых веранд, обставленных кушетками для лежаний, читальня, ванное здание, 4 гостиных комнаты и зала с дорогим роялем.

Рядом с санаторием располагался небольшой ресторан, соединенный с главным корпусом крытой верандой. Часть столовой была организована в виде сцены, где устраивались концентры и спектакли.

Помимо организации территории вокруг санатория, Смецкой внес немалый вклад в развитие всего района. Был организован водопровод, электричество и телефонная линия, почта, для поездок в Сухум имелся собственный экипаж и омнибус. На берегу моря был установлен маяк, и была построена небольшая пристань, а дорога, ведущая от санатория к пристани, была засажена 400 кипарисами.

Также Смецким были выстроены дом для рабочих, церковь и школа. Такое комплексное решение позволило организовать комфортную жизнь не только жителям санатория, но и жителям прилегающих районов.

У Смецкого были даже планы по застройке поселка по типу города-сада, но после начала Первой мировой войны в 1914 году Смецкой передал свой санаторий «Агудзера» Сухумскому отделению Всероссийского общества красного креста. Сегодня здание находится на закрытой территории СФТИ в запустении.

Продолжая строительство курортных комплексов, Смецкой стоит санаторий «Гульрипш-2» в 1913 году по проекту Кузнецова И.С. Этот корпус расположился ниже санатория «Гульрипш-1» и был построен из красного кирпича высотой в 4 этажа.

Таким образом, можно говорить о величайшем вкладе Николая Николаевича Смецкого в развитие курортного бизнеса в Абхазии, от которого на сегодняшний день почти ничего не осталось. Благодаря таким масштабным проектам, демонстрирующим профессиональный и всесторонний подход к строительству и городскому планированию, можно говорить невероятном потенциале нашей страны. Опираясь на этот опыт, есть возможность избежать ошибок в дальнейшем формировании курортного строительства и бизнеса.

Санаторий «Азра»

Санаторий «Азра» располагается на склоне горы Чернявского (Сухумской горе), откуда открывается панорама на сухумскую бухту и весь город. Принадлежал санаторий Е.Д. Алферовой, супруге епархиального наблюдателя церковно-приходских школ Сухумского округа С.А. Алферова. Построенное в 1913 году здание первоначально было 4-этажным, в стиле модерн. Название гостиницы, вероятно, позаимствовано из лексикона Дж. Белла, английский купец, разведчик, путешественник, который упоминал абхазов как «азра».

Брутальный геометричный главный фасад санатория, обращен к морю, он первоначально был представлен в виде протяженного по всей его длине балкона-галереи, куда был доступ из каждого номера. Если сравнить старые фото и фото наших дней, видно как изменился облик здания. На сегодняшний день санаторий сильно перестроен, здание увеличилось на один этаж, из-за чего центральная часть уже не выделяется фронтоном. А балконы были закрыты пластиковым стеклопакетами для увеличения площади номера.

К центральному входу здания ведет парадная лестница изогнутая дугой, а сам вход выделен порталом. На 4 этаже над входом располагалось небольшое помещение, выходящее на главный фасад красивым остекленным фронтоном. После надстройки этажа, этот акцент на фасаде «потерялся». Явная симметрия фасада подчеркнута регулярностью декора: повторяющимися от колонны к колонне венками и гирьками типичными для модерна.

Помимо этого с задней части к санаторию пристроены новые помещения. Территория вокруг санатория находится в заброшенном состоянии, терраса справа от лестницы некогда засаженная тропическими растениями сегодня поросла сорняками.

Тем не менее, здание сразу обращает на себя внимание и привлекает прохожих. И нанесенный художественной целостности здания урон все еще может быть восстановлен. Сегодня там располагается НИЦ Курортологии и нетрадиционной медицины им. А. Акуджба.

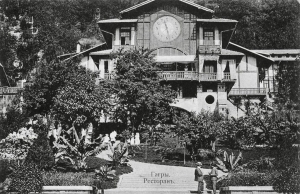

Ресторан «Гагрипш»

Ресторан «Гагрипш» – это одно из первых зданий Гагринской Климатической станции, и именно здесь в 1903 году состоялся званый обед в честь открытия курорта. Ресторан «Гагрипш» и бывшая «Временная» гостиница были куплены принцем Ольденбургским на Всемирной выставке в Париже, привезены морем в разобранном виде, и собраны из норвежской сосны без единого гвоздя. Современников поражала кружевная архитектура Временной гостиницы и ресторана. На берегу моря возвели здание купальни. Отсюда в гостиницы отдыхающих доставлял трамвай-конка.

В рекламном проспекте Гагринской Климатической станции 1905 года издания говорится, что гостиницу строили с апреля по август 1902 г., а ресторан – с июня по август. Оба здания были открыты 1 сентября того же года.

С самого начала «Гагрипш» был задуман не только как первоклассный ресторан, но и как центральное место проведения всех торжеств на курорте. Начиная с открытия Климатической станции Александр Петрович Ольденбургский регулярно организовывал праздничные мероприятия по различным случаям, будь то Пасха, Рождество или прибытие в Гагры членов царской семьи. Все спектакли в Гагре в то время давались в помещении ресторана временной гостиницы, которая была одновременно и театром, помещения специального для театра не имелось. В большом, высоком, двухсветном зале ресторана во врем концертов и спектаклей устанавливалось 12 рядов кресел и стульев, по 16 в каждом. Билет стоил от 6 до 8 рублей. Кроме того, на открытом балконе помещалось около 200 человек. Здесь билет стоил от 25 до 50 копеек. Поскольку расходы на установку декорации и стульев, а также на освещение не превышали 29 рублей, то спектакли были доходной статьей для хозяев климатической станции. Здесь выступали известные артисты драматических и оперных театров Петербурга и Москвы. Так, в декабре 1913 года состоялся концерт с участием артистов русской оперы – Н. Д. Славина, А. В. Шуриновой, Т. Н. Руслановой, Д. И. Месревина, Н. К. Некига, В. И. Гватуа и С. А. Маньинского. В 1914 году в Гагра давали спектакли оперные артисты Петербургского народного дома, была поставлена опера «Евгений Онегин».

Один из залов в верхнем этаже ресторана, на противоположной от входа стороне, занимал горный клуб. Это было отделение старейшей в России туристской организации – «Крымского горного клуба» (позже стал называться «Крымско-Кавказским горным клубом»).

В помещении ресторана-театра (ныне ресторан «Гагрипш») неоднократно показывались цирковые аттракционы и классическая борьба. Здесь выступал известный турецкий борец-лезгин Сали-Сулейман Магдулаев. Здесь же выступали известные грузинские борцы Майсурадзе и Гогадзе.

В 1922 году был вновь организован самодеятельный драматический кружок из представителей абхазской революционной молодежи, который поставил пьесу основателя абхазской драматургии С. Я. Чанба «Махаджиры».

В 30-е годы ресторан часто закрывали на спецоблуживание. Приезжали на отдых различные партийные начальники во главе с самим вождем, застолья организовывал гостеприимный хозяин Нестор Лакоба. О подробностях таких мероприятий чаще всего приходится судить или по художественным произведениям, или по материалам рассекреченных дел судебных процессов.

На старых снимках позади основного помещения ресторана можно видеть некую конструкцию, которую венчали две деревянные беседки с перголами. На одном из фото беседки украшены буквами А.О. и Е.М. Вероятнее всего это означает «Александр Ольденбургский и Евгения Максимилиановна» и фото сделано в 1908 году, в год их рубиновой свадьбы. В 40-х и 50-х годах надстройка с беседками встречается уже в усеченном состоянии – только с одной перголой. Судя по сохранившимся фото и открыткам, ее демонтаж был произведен в период между 1953 и 1956 гг.

Если сравнивать старые фото «Гагрипша» с современными, то можно заметить несколько существенных отличий. Сегодня, знакомый многим, открыточный образ ресторана трудно представить без каскадной лестницы в обрамлении высоких слоновых пальм. Но эта лестница была устроена только в середине тридцатых годов (судя по датам на снимках выше – между 1935 и 1938 гг.), а изначально вверх от шоссе шли только два пролета. Вместо теперешней широкой лестницы, ведущей прямиком к фронтальному входу в ресторан, изначально по пологому склону разбегались дугообразные дорожки с каменными ступеньками, одна из которых приводила ко входу, который располагался со стороны гостиницы.

Склон от шоссе до подъездной площадки занимал молодой сад с цветниками и экзотической растительностью: агавами, араукариями, цикасами, апельсиновыми деревьями и другими представителями тропической флоры

Источники:

1) https://spupper.livejournal.com/20973.html

Фото:

1) Фото современных интерьеров гостиницы – Николай Васильев.

Парк им. О. Гунба, г. Гудаута

Паркостроение в г. Гудаута связано с началом ХХ в. Планировка города носила шахматный характер. Застройка носила, как правило, усадебный характер. К 1936 году в Гудауте имелись отдельные кварталы, где площадь садов достигала 90% всей площади квартала. Таких кварталов было одиннадцать. Все они были расположены в Западной части города.

Архитектор Несис Н. З. писал: « Учитывая благоприятные климатические и почвенные условия – следует отметить бедность города зелеными насаждениями общественного пользования. Недостаток этот частично восполняется большим количеством приусадебных насаждений плодовых и декоративных, что от части придает Гудауте характер города – сада».

Парк им. О. Гунба расположен в центре города по ул. Махаджиров на высоком берегу моря. Он входит в Государственный список ИКН (ПН – 564). Общая площадь парка – 2,6 га. Он был заложен в 1930-40-е годы и назывался «Парк культуры и отдыха им. Орджоникидзе» в честь Серго Орджоникидзе (известный большевик грузинского происхождения и видный советский государственный и партийный деятель, революционер). Позже, после войны 1992- 1993 г. был переименован в честь Героя Абхазии Османа Гунба (24 декабря 1996 г.).

В этом парке находился единственный в городе клуб, здание было деревянное, состояло из зрительного зала на 400 мест, сцены и фойе. Здание не сохранилось (информации по ней нет в архивах). Взамен того клуба на территории парка в 1963 году был построен новый Дворец культуры. Также в парке была платная танцплощадка. Позже на этом месте установили аттракцион «колесо обозрения», которое и в настоящее время действует.

Одной из достопримечательностей парка является 300-летняя шелковица. В этом самом месте собирались жители города, обсуждали новости или просто проводили время, играя в домино и другие игры.

Зонирование парка определяется рельефом местности, верхняя часть имеет более регулярную планировку, а нижняя (склон к берегу) – пейзажную или ландшафтную.

Рельеф парка был трехярусным, но со временем он утратил свою первоначальную планировку, так как границы террас омылись. Также изменилась планировка лестницы, боковые рукава были разрушены, заросли и практически не видны.

Парк им. О. Гунба имеет особое значение в Абхазии, т. к. именно здесь были захоронены останки погибших тел пострадавших в Латской трагедии 14 декабря 1992 г. Здесь же был открыт Мемориал жертвам этой страшной трагедии. Именно в Гудауте в годовщину тех событий у Мемориала жертвам Латской трагедии собирается вся общественность Абхазии. Ежегодно здесь проводят траурный митинг. Сам мемориал входит также отдельно в список охраняемых объектов как памятник монументального зодчества (ПН 571).

В 2012 году часть парка, которая относилась к Мемориалу, была отреставрирована. Выполнили ремонт дорожно-тропиночной сети с установкой скамеек и фонарей. Также сотрудниками ботанического сада г. Сухум были высажены деревья и такие кустарники, как лириодендрон тюльпановый, клен японский красный, магнолия крупноцветковая, аллея из спиреи. Позади самого Мемориала в два ряда высажен бересклет в количестве 84шт, что символизирует число погибших. Был отреставрирован и сам памятник, были изготовлены новые гранитные плиты с именами пострадавших.

В настоящее время парк является местом отдыха, здесь организовывают культурно-развлекательные мероприятия среди взрослых и детей. Также в нем расположены кафе, детская площадка, батуты, тир, небольшие аттракционы для детей.

Автор статьи – главный специалист Департамента ИКН, ландшафтный архитектор Гумба Кристина.

Парк им. Н. Курченко

Недалеко от железнодорожной платформы Гума и горы Трапеции, по улице Дзидзария в городе Сухум, разбит парк памяти Надежды Курченко, заложенный Лаптевым Д.П. в конце ХIХ в. Надежда Курченко — советская бортпроводница Сухумских авиалиний, которая стала известна на весь мир, после первого воздушного террористического захвата самолета в СССР. 15 октября 1970 года самолет АН-24 совершал гражданский рейс по маршруту Батуми-Сухум. Через пять минут после взлета самолета двое пассажиров, отец и сын с фамилией Бразинскас, подозвав Надежду Курченко, потребовали передать пилотам конверт с требованием сменить курс на Турцию. 19 летняя Надя рванула в кабину пилотов с криком: «Нападение!» и преградила дорогу террористам. Пранас Бразинскас (отец) в упор расстрелял девушку из обреза.

После захвата, самолет сменил курс на Турцию и через полчаса приземлился в турецком аэропорту, где Бразинскасы были арестованы, а пострадавшем была оказана медицинская помощь. Тело 19 летней Надежды Курченко было транспортировано в Сухум, где она и была похоронена со всеми почестями. Спустя 20 лет по просьбе матери, Надежда была перезахоронена в родном городе Глазова. 29 декабря Надежде должно было исполниться 20 лет, а в январе 1971 года была запланирована ее свадьба.

За мужество и отвагу Надежда Курченко награждена боевым орденом Красного Знамени посмертно.

Парк разбит в память о Надежде, является памятником садово-паркового искусства и входит в государственный список ИКН г.Сухум под ПН № 266 Здесь же расположен ее памятник.

Во время войны 1992 — 1993 годов монумент сильно пострадал. Его восстановили. Однако во время урагана в 2013 году на памятник упало дерево и сейчас он вновь нуждается в восстановлении.

Новая папка\Особняк купца Нинуа

Сухумское музыкальное училище, расположенное в трехэтажном особняке среди пышной зелени у подножия горы Хатхуа известно также, как особняк Нинуа. Особняк купца Нинуа был построен в 1914 году. Позже зданием владел садовод Малани, а в советское время дача была муниципализирована, как и многие другие объекты.

В 1930 году композитор и пианист Константин Ковач выступил с идеей создания в Абхазии музыкального училища. Его инициативу поддержал Нестор Лакоба в связи с чем 15 сентября 1930 года был издан Указ о создании Абхазского государственного музыкального техникума — первого музыкального учебного заведения в Абхазии. С самого своего основания техникум располагается в здании особняка. А на сегодняшний день в здании расположено Сухумское музыкальное училище им. А.Ч. Чичба.

Особняк расположился на возвышенности, что дополнительно подчеркнуто террасой, на которой стоит само здание. К особняку ведет парадная лестница, которая ближе к верху раздваивается и плавными полукружиями ведет посетителей к главному входу. Живописные рельефы в сочетании с бурной субтропической растительностью создают неповторимую атмосферу спокойствия и уюта вокруг здания.

Здание имеет два полных этажа и трехэтажную башню с колоннадой, которая завершается четырехскатной крышей со шпилем. В архитектуре здания автор гармонично объединил элементы модерна, популярного в период строительства здания, и классицизма. Следует отметить, что зодчий сумел объединить два архитектурных стиля в единый ансамбль таким образом, что с первого взгляда сложно расчленить элементы по принадлежности к этим стилям.

В первую очередь ассиметричная планировка особняка и асимметрия фасада свидетельствуют о принадлежности особняка к эпохе модерна. В то же время все фасады отделаны декоративным рустом, который сменяется от крупного на цокольном этаже к более мелкому на первом и втором этажах. Рустовка фасада является одним из основных приемов декора фасада в классицизме, это придает фасаду стройность и подчеркивает его геометрию.

Первый этаж особняка опоясан стройным рядом прямоугольных классических окон, украшенных замковым камнем, а уже на втором этаже использованы арочные окна опять же с замковым камнем.

Третий этаж здания представленный в виде башни украшен колоннадой из парных колонн коринфского ордера. Между колоннами — ограждение из классических балясин. Балясинами так же опоясаны балконы, выходящие на главный фасад в виде эркера на два этажа.

Карнизы второго этажа и башни декорированы небольшими кронштейнами. Элементы модерна используются в декоративных деталях фасада, например, металлические ограждения балконов и кровли, а также круглые розетки под карнизом башни.

Над главным входом расположено большое арочное окно со сложной тройной рамой. Окно придает парадность входу и подчеркивает асимметричность фасада. Такое лаконичное и в тоже время романтичное архитектутрное решение особняка вместе с ассиметричной парадной лестницей, подчеркивающей природный рельеф, и вместе с богатой растительностью участка формирует завершенный облик комплекса.