manager

Меблированные номера «Европа» и баня «Стамбул»

Здание меблированных номеров «Европа» было построено на углу Георгиевской и Торговой улиц (пр. Аиааира и ул. Аидгылара) в 1913 году. Автором проекта является инженер-архитектор Альфред Баммэ, который строил в Сухуме с 1908 года, преимущественно в стиле модерн.

Здание гостиницы двух-трехэтажное. Номера располагались на 2 этаже, а 1 этаж занимали различные магазины. Помимо 18 комфортабельных номеров на этаже находился ресторан.

В архитектуре здания элементы модерна сочетаются с архитектурными приемами, напоминающими швейцарского шале. Характерным отличием архитектурных объектов этого стиля является покатая крыша, края которой выступают дальше основных стен и образуют козырек. По периметру здания выступающую часть кровли поддерживают деревянные откосы. На втором этаже здания - 6 балконов, и над тремя из них имеется возвышение до 3 этажа с еще одним небольшим балкончиком. Это опять же отсылает к мотивам архитектуры шале, где сложная кровля-обязательный элемент здания.

В советское время на 2 этаже размещался Сухумский военный исполком, затем курортная поликлиника, а первый этаж так же, как и ранее использовался как торговый центр. Самым популярным магазином торгового центра был «Детский мир», поэтому среди жителей города здание до сих пор именуется «Детским миром».

Бани «Стамбул» расположены во дворе гостиницы, куда можно попасть через арку с улицы Аидгылара. Ворота арки выполнены из металлической решетки и украшены декоративными элементами в виде завитков и цветов.

На сегодняшний день здание бань в полуразрушенном стоянии, планируется реконструкция с использованием объекта в новом назначении.

Крепость Старый Сухум (ГС № 959)

Крепость "Старый Сухум" практически полностью уничтожена морским прибоем. Лишь небольшие фрагменты некогда мощного крепостного сооружения остались на берегу Черного моря, между Маяком и устьем р. Гумиста.

В советское время здесь еще можно было осмотреть ее северную стену с остатками ворот. Сегодня едва ли можно распознать эти фортификационные узлы. С развалин крепостных руин открывается хороший визуальный обзор на Анакопийскую крепость.

Сохранившиеся фрагменты крепости состоят из булыжника. Основой скрепляющего раствора служит известь. По сообщению исследователей, еще в конце XIX столетия крепость была почти целой и занимала площадь 130X100 метров. Здесь были и развалины каменного здания, состоявшего из двух комнат.

Строительство этой крепости В.И. Сизов относит ко времени турецкого владычества, которые этой постройкой, вероятно, и начали свое владычество в этих местах, и только позднее переселились в Новый Сухум, в древнюю Сухумскую крепость, находившуюся в развалинах. Однако эти выводы сделаны в результате подъемного материала найденного внутри крепости. Возможно эта крепость имеет более "Старую" древнюю историю, разгадка которой ждет новых исследователей.

Автор статьи: Кайтан Шандор - главный специалист департамента охраны историко-культурного наследия

Источники:

Пачулия В.П. Сухуми - Акуа. Сухуми.: Алашара. 1989.

Сизов В.И. Восточное побережье Черного моря. Археологические экскурсии. Материалы по археологии Кавказа. Выпуск II. М. 1889.

История возникновения парка «Синоп»

История парка «Синоп» берет свое начало в далеком 1872 году, когда кадровый офицер российской армии, полковник артиллерии, начальник Сухумского военного отдела- Введенский Аполлон Никитич получил в Сухуме обширный земельный участок, где построил дачу. Им была осушена заболоченная почва и был разбит сад «Флора», в теплицах и оранжереях было культивировано около 10 тыс. саженцев различных растений, более половины из которых для Абхазии были неэндемными.

В ходе Русско-турецкой войны 1877–1978 гг., во время оккупации Сухума турецкими войсками, на территории дачи Введенского были расквартированы турецкие солдаты, а в садах расположились конюшни. При отступлении турок из Абхазии Сухум был сожжен, и сад с дачей были уничтожены.

Вернувшись в этом же году на свой участок, Введенский восстанавливает сад даже на большей площади и называет его «Субтропической Флорой». К 1883 году в нем уже произрастало более 16 тыс. тепличных и оранжерейных растений. На даче Введенского более года жил известный российский промышленник и меценат Николай Николаевич Смецкой, который восторженно отзывался о саде и, возможно, под впечатлением достижений хозяина, решил тоже поселиться в Сухуме.

В 1891 году Введенский по неизвестным причинам продал свой участок с дачей и садом великому князю Александру Михайловичу Романову. Впечатлённый рассказами о победах русского оружия на Чёрном море, он придумывает новое название саду - Синоп, в честь победы в морском сражении 1853 года. Впоследствии весь район, примыкающий к парку, стал называться Синоп.

В 1910 году был построен одноэтажный дом, который на сегодняшний день является памятником архитектуры.

После установления Советской власти парк «Синоп» перешел в распоряжение города и стал одним из лучших парков Черноморского побережья Кавказа. Он разбит в английском стиле. Здесь выросли могучие кедры, платаны, кипарисы, сосны, ели и лиственные кустарники, пальмы, бамбук. В парке в начале 30-ых годов было уже несколько сотен сортов деревьев, привезенных из разных концов земного шара: Северной и Южной Америки, Японии, Китая, с Канарских островов, Гималаев, Средиземноморья, Кавказа. Здесь еще в 1887 году были высажены крупные экземпляры пробкового дуба.

В 1935 году на территории парка был построен из розового армянского туфа Дом отдыха ЦИК СССР «Синоп». Во флигеле этого дома отдыхал и работал над своим романом «Последний из Удэге» известный советский писатель Александр Фадеев.

Литература:

- Абхазский библиографический словарь. АбИГИ, 2015.

- Сухуми. Пачулия В.П., 1989 г., Алашара.

- Старый Сухум: архитектура Сухума на рубеже 19-20 вв. Абгосиздат, Сухум, 2016.

Здание Сухумской городской больницы имени профессора А. А. Остроумова (ул. Убыхская 2, ГС № 217)

В конце ХIХ в. в Сухуме проживало около 8 тысяч жителей. В городе не было ни одной гражданской больницы, кроме военного госпиталя, переведенного сюда в 1874 г. из Гагрской крепости. В 1899 г. директор Московской терапевтической клиники, профессор А. А. Остроумов прислал письмо в Сухумскую городскую управу на имя городского головы, штабс-капитана Л. М. Беренса.

В письме говорилось: «Многоуважаемый Лев Михайлович. Мне кажется, пора приступить к осуществлению мысли о постройке больницы в Сухуме. Для начала, я полагаю, с разрешения Думы, можно начать сбор пожертвований. Уполномочиваю Вас заявить, что я жертвую на больницу 4 тысячи рублей, а если нужно будет, то еще прибавлю...».

Было решено начать сбор пожертвований на постройку больницы. Проект Сухумской городской больницы в мае 1900 г. был отправлен в строительное отделение Кутаисского губернского правления, где он был утвержден губернским инженером. Больница была двухэтажная с подвалом. Больница была рассчитана на 25 коек, а плата за лечение составляла 25 рублей в месяц (с иногородних — 45 рублей). В 1901 г. при больнице был разбит парк на 2 с лишним десятины. Уже 28 марта 1902 г. подрядчиком Иваном Горловым была закончена постройка бетонной лестницы, ведущей к больнице. Остроумов был избран почетным пожизненным попечителем больницы.

Остроумов состоял гласным Сухумской городской думы, был действительным членом Сухумского общества сельского хозяйства. На его средства издавались брошюры, например «Руководство для разведения субтропических и иных южных растений на Черноморском побережье Кавказа». После смерти профессора Остроумова, с 1908 г. почетным попечителем Сухумской городской больницы его имени был избран Н. Н. Смецкой. На его средства в 1909 г. производился капитальный ремонт. С 1921 г. больница стала называться 1-я Сухумская совбольница НКЗ ССР Абхазии, затем — центральная больница Абхазской АССР, а впоследствии — Сухумская республиканская больница № 1 имени профессора Остроумова. В настоящее время в этом здании функционирует Республиканская онкологическая больница.

Источники:

Агумаа Анзор. Старый Сухум. Архитектура Сухума на рубеже ХIХ-XX вв.

Здание Сухумского отделения Индо-Европейского телеграфа

Здание Сухумского отделения Индо-Европейского телеграфа

В 1867 г. было принято решение о прокладке телеграфного сообщения между Европой и Индией через Российскую империю. Такое право было предоставлено акционерным обществам «Братья Сименс» и «Сименс и Гаальске». Трасса Индоевропейской линии должна была проходить по линии Лондон-Эмден-Берлин-Тори-Варшава-Житомир-Балта-Одесса-Керчь-Екатеринодар, далее по реке Джубга до Черного моря, и оттуда по морскому дну до Сухума. Затем путь проходил по суше до Тифлиса в Ереван, Джульфу, Тавриз, Тегеран, Бушер, Иджаско, Карачи, Бомбей, Калькутту. В связи с таким грандиозным на тот момент строительством, были построены крупные телеграфные станции. В том числе в Сухуме сам основатель фирмы Вернер фон Сименс купил здесь участок земли для строительства телеграфной станции. И в 1869 году станция была построена на нынешней улице Аидгылара.

Позже в 1912 году было построено новое здание Индоевропейского телеграфа на нынешней улице Чочуа, 65 (Екатерининская улица на тот момент). Рядом со станцией было построено обширное здание для сотрудников телеграфа. Оба здания выполнены в едином стиле модерн. На фасадах зданий можно видеть барельефы с изображением ящериц, змей, а также фигур людей. Третий этаж здания декорирован деревянными балками в стиле фахверк. А на крыше уложена прекрасная марсельская черепица, которая частично сохранилась до наших дней.

Некоторые окна декорированы наличниками из грубой рустовки. Окна, выходящие на лестницы, имеют форму парных вытянутых прямоугольников со сдвижкой по высоте. Декор фасада достаточно скромный, но необычный выбор мотивов декора создает экзотичный и романтический образ обоих зданий. К сожалению, за годы эксплуатации здания сильно были изменены и обветшали. Но шарм модернового стиля сохранился и по сей день. Проходя мимо по улице Чочуа невозможно не заметить эти два памятника архитектуры города.

Источники:

Анзор Агумаа «Старый Сухум» Архив Департамента по охране историко-культурного наследия Республики Абхазия.

Здание общества распространения христианства на Кавказе

В центральной части современного г. Сухум, по улице Лакоба, 3, расположено здание Общества распространения христианства на Кавказе( также известное как «Общество восстановления православного христианства на Кавказе»), являющееся памятником градостроительства и архитектуры.

Здание было построено в 1882 году.

Основными задачами «Общества» являлись: перевод богослужебных книг на языки народов Кавказа, строительство и восстановление храмов,составление руководства для миссионеров, распространение грамотности среди местных жителей, налаживание тесных связей с местным населением и т. д.

Позже здание стало принадлежать протоиерею Сухумского кафедрального собора- Давиду Афанасьевичу Мачавариани, который в 1850 г. был назначен священником в Самурзакане, и открытие первой в Абхазии Окумской школы в 1851 году произошло благодаря его стараниям.

В 1889 году при Сухумской архиепископской кафедре был организован Сухумский епархиальный училищный совет под председательством Д. А. Мачавариани.По своим территориальным размерам в состав Сухумской епархии входила не только нынешняя Абхазия, но и прибрежная часть Черноморской губернии, включая г. Новороссийск.

Его сын, выдающийся педагог и краевед, внесший неоценимый вклад в дело просвещения Абхазии- Константин Давидович Мачавариани. Был смотрителем Сухумской горской школы, собирал этнографический и фольклорный материал. Является автором ряда работ по истории и этнографии Абхазии.

Вместе с Д.И. Гулиа (его ученик) реализовал давнюю свою идею по составлению нового алфавита для абхазского языка (1890-1891 гг.) действующего до сих пор. Вместе с ним же выпустил "Абхазскую азбуку" в 1891 г. Огромная просветительская деятельность К.Д. Мачавариани сыграла большую роль в становлении абхазской интеллигенции и снискало уважение и благодарность.Отдавший много сил и энергии развитию просвещения Абхазии, с глубоким уважением относился к абхазскому народу, понимал его язык, хорошо знал его нравы и обычаи, призывал проявлять бережливость к абхазским историческим памятникам, защищать их и охранять от уничтожения и разбазаривания.

Двухэтажное кирпичное здание сохраняет в своём облике дух эклектики характерный для последней четверти XIX-го столетия.

Наружные стены первого этажа оштукатурены, для межоконных простенков применена техника «под шубу». Художественный образ второго этажа формирует не оштукатуренная кирпичная кладка красного и белого оттенков. Пластика достигается аппликативными приёмами кладки, способствующими появлению на фасадах филёнок и неглубоких ниш различной конфигурации. Фасадную структуру здания формируют оконные проёмы второго этажа с лучковыми завершениями.

Со стороны главного, северного фасада сохранился балкон с металлической оградой (на восточном фасаде подобный балкон утрачен). Балкон фиксирует ось, на которую«нанизан» фигурный аттик, представляющий собой симметричную композицию с использованием аркатурного пояса, вимпергов, филёнок, столбиков с оголовками и завершающего профилированного кокошника.

До недавнего времени, первый этаж, планировка которого выполнена по коридорному принципу, был занят общественным учреждением. Второй этаж используется под жильё. На частично перестроенном западном фланге здания сохранился выразительный арочный проём, служивший входом в помещение, предназначавшееся, по всей видимости, для хозяйственных нужд.

В Государственном списке объектов ИКН РА здание«Общества распространения христианства на Кавказе» под № 130.

Источники:

- Альбом церквей и школ общества народностей Кавказа. Общество восстановления православного христианства на Кавказе. Тифлис. 1910.

- Дудко А.П. Из истории дореволюционной школы в Абхазии (1851—1917 гг.).Сухуми: Издание Абгиза, 1956. С. 124.

- Инал-ипа Ш.Д. Страницы абхазской литературы, Сухуми, 1980, С. 15.

- Мачавариани К.Д. Описательный путеводитель по городу Сухуму и Сухумскому округу с историко-этнографическим очерком Абхазии.Издательница Н. Д. Гогиджанова.Сухум - 1913

- Мачавариани К.Д. Описательный путеводитель по городу Сухуму и Сухумскому округу с историко-этнографическим очерком Абхазии.Сухум - 2009.

- Агумаа А.С. «Старый Сухум», Сухум- Абгосиздат, 2016.

- Архив департамента охраны ИКН РА

Авторы статьи:

Кайтан Шандор– начальник Департамента охраны историко-культурного наследия РА

Агрба Сабина - главный специалист Департамента охраны историко-культурного наследия РА

Здание Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба

Здание филармонии расположено в Сухуме (ул. Ардзинба, д.46, ГС № 62), на месте Сухумского кафедрального собора, который был построен ещё в XIX веке и разрушен большевиками в 1937 году. Абхазская государственная филармония была построена спустя десять лет по проекту советских архитекторов С. Цинцабадзе и Н. Камоева, а в 1949 году состоялось торжественное открытие. Во время Отечественной войны народа Абхазии здание филармонии сильно пострадало. В 2009 году здание филармонии было отреставрировано.

В облике постройки отразились поиски, свойственные послевоенному этапу освоения классического наследия. Цветовое решение характерно для классического зодчества: белые детали на хроматическом (в данном случае, жёлтом) фоне. Парадный подход к зданию фланкируется павильонами-киосками. Парадная лестница выполнена из гранита и фланкируется двухколонными композициями. Рисунок капителей колонн выполнен на основе классического композитного ордера. Двускатная кровля, выполняющая роль ложного портика, снабжена сквозными кессонами, обеспечивающими естественное освещение входной части здания. Окна имеют арочные завершения.

Элемент асимметрии в композицию главного фасада вносит закругленный объем со стороны левого фланга. С северо-западного угла здания находится протяженный объем с метрическим расположением семи полуколонн по фасаду. В глубине композиции возвышается верхняя часть сценической коробки, перекрытая двускатной кровлей и во многом формирующая силуэт здания.

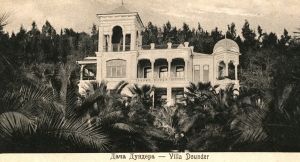

Дача Дундер

В конце XIX века земельный участок у подножья горы Хатхуа (в то время Трапеция) на улице Дзидзария (Подгорное шоссе) купила Вельгемина Адольфовна Дундер. Здание дачи было построено в 1898 году, а рядом был разбит большой парк. В 1909 году дача была продана Баскаковым, которые продолжили обустройство сада.

Позже, в 1921 году здание было муниципализировано. С 1960-х по 1991 год в здании располагался Дворец пионеров и школьников. А с 1993 года по сегодняшний день в здании находится Союз писателей Абхазии и Литературный фонд.

Чтобы пройти к зданию, посетитель заходит в кованные металлические ворота и попадает в сад. Отсюда по уютной аллее из туи можно пройти к овальной двухмаршевой лестнице, которая ведет к самому зданию.

Двух-трехэтажное здание поднято над уровнем земли на высоту около метра, в здании имеется подвал. Выполнено здание в смешанном архитектурном стиле, здесь есть элементы неоклассицизма и рационалистического модерна. От модерна архитектор взял асимметрию плана, причудливую башню и эркер. А от неоклассицизма переняты декоративные элементы отделки, ордерные колонны и т.д.

Левая часть здания выполнена в виде прямоугольной в плане башни высотой в 3 этажа. Изначально 3 этаж был открытым, четырехскатный купол со шпилем опирался на колонны, о чем можно судить по открыткам 19 века. Оттуда можно было выйти на крышу. Вероятно, в советское время 3 этаж был закрыт для увеличения полезной площади, но выход на крышу 2 этажа сохранился. На первом этаже башни расположен главный вход. А в фойе находится широкая двухмаршевая лестница, ведущая на 2 и 3 этажи.

На втором этаже расположено большое пологое арочное окно. Окно декорировано тонким наличником и декоративным замковым камнем.

С левого торца на 2 этаже дачи располагался открытый балкон, который также был перестроен и застеклен.

В центральной части здания на главный фасад обращена открытая веранда в 2 этажа. С правого торца есть лестница, ведущая с уровня земли на веранду. На первом этаже веранда ограждена квадратными в сечении колоннами с декоративным рустом. А на втором тонкими колоннами дорического ордера, которые подпирают пологие арки с замковым камнем.

Первый и второй этаж веранды разделены фигурным карнизом и лепным поясом под ним. А карниз второго этажа более массивный. На нем установлены акротеры с вазонами. На фотографиях рубежа 19-20 вв. видно, что акротеры соединяла ажурная металлическая ограда.

Правое крыло здания украшает компактный эркер в 2 этажа. Тут, как и на веранде, использованы квадратные и круглые колонны на 1 и 2 этажах соответственно. А завершается эркер четырехгранным выпуклым куполом со шпилем.

При своей компактности и сдержанности, здание выглядит устойчиво и основательно. Такое эффект достигается благодаря постепенной смене массивности архитектурных и декоративных элементов от 1 к 3 этажу. Например, крупная рустовка используется только на первом этаже здания в угловых элементах. На веранде и в эркере на 1 первом этаже использованы массивные колонны, а выше тонкие и воздушные круглые. А купола со шпилями аккуратно завершают композицию.

Белое здание, утопающее в тропической зелени на склоне горы, выглядело особенно эффектно во времена, когда за садом регулярно ухаживали. Любой, кто проходил мимо, не мог не заметить эту замечательную дачу, а узенькая аллея и лестница сами приглашали заглянуть в гости, о чем свидетельствуют старые фото.

Источники: Анзор Агумаа, «Старый Сухум».

Дача Д. П. Лаптева

Двухэтажная дача была построена в 1902 году состоятельным москвичом Д. П. Лаптевым, которым в конце XIX века было куплено несколько санитарных участков в городе Сухум. Рядом с дачей был заложен большой парк сейчас известный как парк Курченко.

Здание построено в стиле так называемого «готического модерна», который был распространён в России в конце XIX века, откуда и был привезен в Абхазию. Кирпичное здание состояло из 22 комнат и подвала. Дача расположена на возвышенности с широкой парадной лестницей, с которой можно подняться к самому зданию, к угловому эркеру с красивым стрельчатым окном и деревянным фронтоном. Красный кирпич, стрельчатые окна, деревянный балконы и веранда, а также крыша с куполами и шпилями формируют экзотический образ здания, и в местной среде дача выглядит самобытно и романтично.

Во время русско-японской войны 1904-1905 гг. супругой Лаптева на даче был организован санаторий для раненных офицеров. Затем после закрытия санатория она устроила на своей даче пансион «Мон-Ре-По», который содержала Исаджанова. В 1921 году дачу муниципализировали, долгое время функционировал детский сад. На сегодняшний день дача служит многоквартирным домом. Архитектурная целостность здания, к сожалению, была нарушена жильцами, которые пристроили помещения снаружи и изменили планировку.

Источники:

Анзор Агумаа – «Старый Сухум» Фото: архив департамента охраны ИКН РА; Дарья Папба.

Дом-музей народного поэта Абхазии Д.И. Гулиа

В 1914 г. народный учитель, поэт, просветитель и ученый Дмитрий Иосифович Гулиа на своем участке №18, в строительном квартале №59, на Полицейской улице( ныне улица Гулиа ) построил 2-этажный жилой дом (ныне памятник мемориального значения, дом-музей Д. И. Гулиа, улица Гулиа, 63). Участок этот, в качестве приданого, был подарен супруге Дмитрия Иосифовича её матерью. [1] Дом-музей был создан в 1974 году, к столетию со дня рождения Д. И. Гулиа.

Двухэтажное, каменное здание представляет собой интересный пример перехода от неоклассического модерна к принципам авангардной архитектуры. Минимум членений фасадной стены, увенчанной лапидарным прямоугольным балконом, выражает эстетику грядущей эпохи авангарда.

С фронтальной точки обзора подлинное время постройки здания угадывается в формах профилированного междуэтажного карниза, а также аттика, сохраняющего отзвуки архитектуры неоклассицизма. Торцовый фасад имеет отступ от красной линии улицы, образуя небольшой курдонёр, в котором находится могила Д. И. Гулиа с надгробным памятником.

Слева раскрывается восточный фасад, в котором проявляется ещё один неоклассический атрибут – угловой эркер, характерный изящным рисунком парапета и предельно простой системой оконных переплётов. Входной блок формирует поперечную ось, делящую здание в плане на две неравные части. Детали интерьеров здания (кирпичная печь, профилированные карнизы и десюдепорты, оконная и дверная столярка, лестничные перила) сохранены в том виде, в каком они были при хозяине дома.

В Государственном списке объектов ИКН РА Дом-музей Д.И. Гулиа под №2.

Источники:

1. Агумаа А.С. «Старый Сухум», Сухум-Абгосиздат, 2016.

2. Архив департамента охраны ИКН РА.

Автор статьи : Агрба Сабина – главный специалист Департамента по охране историко-культурного наследия РА.